どうも、奨学金1500万プレイヤー阪大生のPEN(@PENwitmi)です。

奨学金を借りていると、人生にすごく不安を覚えることが多々あります。

「すごく貧しい人生になったらどうしよう」

「返せなくなって、自己破産したらどうしよう」

「車やマイホームみたいな、普通の人並みの夢は持てないのかもしれない」

「結婚できないかもしれない」

「自殺に追い込まれるかもしれない」

他にも色んな不安があるでしょう。

その気持ち、すごく良くわかります。

たぶん全国で、一番共感できる自信があります。

なにせ1500万円の奨学金がありますから。

そんな私の夢は、「お金の心配や不安なく、学生生活を送れる世の中を作ること」です。

今回は、不安に駆られながら生活しないで済むように、ブログ仲間になりませんか?というお誘いです。

私みたいに、別に奨学金の金額を公表する必要もありませんよ。

奨学金返済の不安

日本の奨学金は、事実上の借金です。

大学を卒業したら、返さなければいけません。

簡単に言えば240回払いローンです。

18歳で大学を入学した時点で、22歳から41歳まで払い続けるローンを組んでいるのです。

だから、卒業した後のことがすごく不安です。

毎月の返済額を考えると、まずは就職が不安になりますよね。

「アカデミアの世界に興味があるけど、給料安いらしいから…」

「人よりも手取りの多い仕事に就かないと…」

「こんな仕事したいけど、これじゃ奨学金返済難しいかなぁ…」

といった具合です。

学部や院を卒業した後も大学で研究したり学んだりしたいと思っていても、奨学金が足枷になります。

学びを奨めるお金のはずなのに…。

ちなみに私の奨学金の月々の返済額は7万円。

家賃3万の家に住んでいても、毎月10万円飛んでいく計算です。

人と比較しても仕方ないのですが、奨学金の返済が無い人と比べると、やるせない気持ちになっちゃいますよね。

ブログを始めよう

ブログで奨学金を返済する

今回のメインの話です。

奨学金に苦しむ皆さん、ブログを始めましょう。

ブログの収入で、奨学金を返済するのです。

…。

「ブログの収入で生活なんて無理だ」

そんな声が聞こえそうです。

よく読んでみてください。

ブログの収入で生活しろ、なんて言ってませんよ。

「奨学金の返済額を、ブログで稼ぎましょう」

ということです。

月々の返済額だけ稼げばいい

世の中にはプロブロガーと呼ばれるすごい人たちがいます。

月商で、何十万、何百万、何千万、とかいう世界です。

そんな世界の住人になろう、とまでは言っていません。

私たち奨学生は、月々の返済額を目指せばいいのです。

JASSO(日本学生支援機構)によると、返済月額は15000円くらいの人が多いです。

(参考:「奨学金事業への理解を深めていただくために」(JASSOサイト))

月々、15000円だけ稼ぐ。

これならどうですか?

少し簡単に思えてきました?

ちなみに、実際それほど難しい話ではありません。

奨学金の金額は人によって違うと思うので、もう少し具体的なデータを出しておきますと、

月額8万円を4年間(約400万円)借りたら、毎月16000円の返済。

月額12万円を6年間(約900万円)借りたら、毎月38000円の返済。

私の場合は月に7万円稼がないといけないので、皆さんの2~5倍くらい頑張らないといけませんけどね。笑

ブログを始めたら不安から解放される

月々の収入があって一番嬉しいのは、不安から解消されることでしょう。

いい車が買えるだとか、そういう感情ではありません。

「仕事選びで、年収を気にしなくてよくなる」

「自己破産の恐怖が、なくなる」

「普通の人並みの人生が、送れる」

これが、QOLに直結します。

心のどこかに不安な気持ちを抱え続けることの辛さはたまりません。

実際に、自己破産や自殺といった悲しいニュースも聞きます。

この不安から解放されるだけでも、ずいぶん幸せです。

給料を上げるよりも簡単

初任給が月20万円の仕事があるとします。

例えば、月々3万円の奨学金返済を抱えている人は、初任給23万円の仕事に就かないと、同等の生活を送ることはできません。

私なんかだと、初任給27万円の仕事を探さないといけません。

しかし、初任給が数万円高い仕事に就くのは、簡単なことではありません。

その分、求人倍率も高いです。

かといって、給料が安い仕事に就いて、給料が上がるのを待つのも微妙です。

上がるまでの間、どうやって奨学金を返済すればいいのか、という問題もあります。

なら、もう給料に期待するのが間違いです。

別の手段で収入を上げるしかありません。

そこで、ブログだ、となるわけです。

初任給を3万円上げるより、ブログ収入を3万円作る方が現実的です。

少し話は変わりますが、私はサイトやブログ運営の経験を評価されて、所属している会社から本業とは別に案件を受けて、報酬をもらっていたりします。

素人の私が、です。

スキルを伸ばすのにも大きく役立つのです。

ブログ収入について

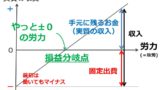

労力と収入のイメージ

「ブログでどれくらいお金を稼げるのか」という話に入る前に、労力と収入のイメージの話をしておきます。

ブログ運営の収入は、アルバイトのように「○時間働いたら何千円」という考え方ではありません。

無理やりアルバイトに例えると、「○時間働いたら時給が何円上がる」の方が正しいです。

「最初は時給100円で働いていたけど、今は時給3000円になった」みたいな感じです。

「労力をかければ収入が発生する」のではなく、

「労力をかければ収入が発生するスピードが上がる」のです。

超シンプルに考える

ピンときていない人がいるかもしれないので、シンプルに考えてみます。

例えば、「50時間働けば、月収が1000円増える」としてみます。

最初の月に50時間費やしても、月に1000円しかもらえません。

ただ、同じように50時間を毎月使っていると、一年後には月に12000円もらえます。

ここで面白いのが「翌月は完全にサボっていても12000円もらえる」という点です。

頑張って2年続ければ、月収24000円が完成です。

こうなれば、奨学金返済に心配することなく生活が出来ます。

超シンプルに考えてみましたが、実際にはもっといいペースで収入を上げることが可能です。

直線的に収入が上がるというよりも、放物線的に(上に曲がっていくように)収入は上がります。

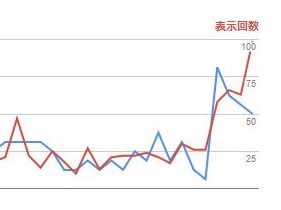

私の場合

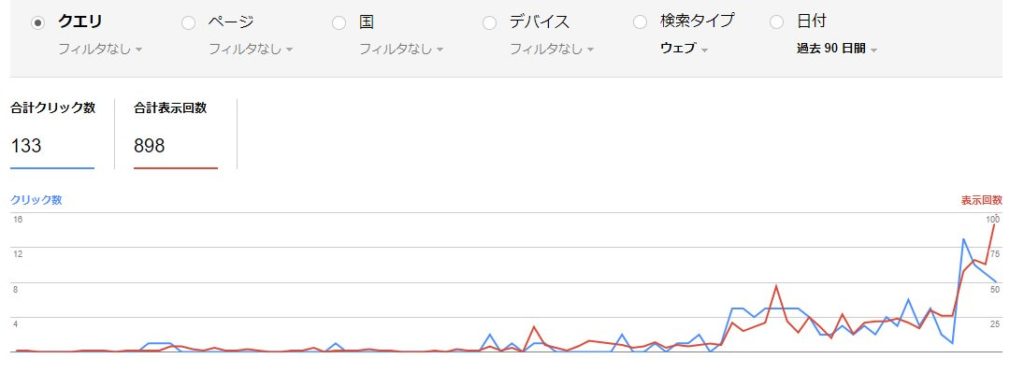

机上の空論みたいに思われてはいけないので、私の具体的な情報を紹介します。

私は今二つのサイトを運営しています。

どちらも、学業に支障のない程度にノンビリとやっています。

一つ目のサイトは「受験勉強.info」。

これは多分150時間くらいかけて作ったと思います。

春休みの暇なときに、ゲームをするように楽しんで作りました。

その後、PCが壊れたり、授業が多かったり、忙しさにかまけて、ほぼ放置。

収入は、受験シーズンかどうかで大きく変わりますが、月に3000円~15000円くらいです。

高校生対象なので、物を売ったり課金を設定したりは、全くしていません。

なので、収益性はすごく低いサイトです。

それでも、完全放置4年で25万円くらいは収入が発生しています。

(もっと手をかけないといけないなぁ、と思っています)

二つ目はこのブログ。

合計100時間くらい使っていると思います。(2018年6月時点)

このブログ、まだ開設して3ヶ月なので、ほとんど収入は発生していません。

というのも、最初の3ヶ月間は、Googleに認識してもらうまでのタイムラグなのです。

最近ようやく、検索で人が入ってくるようになりました。

それでも、3ヶ月目には既に2000円の収益が発生しています。

就活や卒業研究、塾のバイトの間の隙間時間でやっていて、これです。

もっと上手くやれる人はいっぱいいると思います。

(2019年3月追記:スキマ時間にポツポツ更新して、月に6000円くらいになっています)

Google Adsenseという広告や、Amazonアソシエイト・プログラム。

A8.netやバリューコマース、アクセストレードなどのアフィリエイト広告を使っています。

ブログのネタについて

奨学金返済が目標ならネタは何でもいい

以前、「ブログ飯」という言葉がはやったことがあります。

ブログで飯を食っていこう、という目標であれば、テーマ設定は非常に大切です。

ターゲット(お客さん)を定め、どのようなニーズを満たしていくのか。

どのようにマネタイズ(収益化)していくのか。

戦略的なブログ運営が必要になってきます。

マーケティングからマネタイズまですべて自分でやるので、ビジネスの素養も必要です。

しかし、私たちの目標は、奨学金の返済額です。

それならば、ブログ記事の内容は何でも大丈夫です。

物を売ったりする必要も、別にありません。

セルフyahoo知恵袋を目指す

ブログのネタは、検索されるものであれば何でも構いません。

人に役立つ内容であれば、それでいいのです。

別に奨学金総額を公表しなければいけないというルールもありません。

「人に役立つ内容なんて、そんな大した知識ない」と心配することはありません。

100人のうち、30人くらいが知らなさそうなこと、で大丈夫です。

何かに困っている人、何かを知りたがっている人に情報提供できること。

成功談、失敗談、オススメ、なんでも大丈夫です。

yahoo知恵袋で質問するようなこと、それに対する返事であれば、必ず何かあるはずです。

大学生の場合のブログネタ

SNSウケするかどうか、などの問題もありますが、学生生活にはブログのネタが大量に転がっています。

研究室やゼミにいるなら、「論文検索のコツ」「細胞培養失敗談」「私はこうして研究室を選んだ」なんかは立派な記事になります。

(そのうち私が書くかもしれません)

「最新の研究論文をわかりやすく解説する」なんて、すごく楽しそうです。

「大学の時間割の立て方」や、

「サークルでモテる秘訣」なんかでもいいでしょう。(私も知りたいです)

私のブログの場合、忘備録として後輩のためだけに書いた「薬学模試の結果」がGoogle上位表示で、アクセスが多かったりします。

何がウケるかなんて、書いてみないとわかりません。

Twitterでバズるツイートを予測できないのと一緒です。

なんにせよ、ちょっとしたことで記事は書けるのです。

とりあえずブログ運営をしてみる

無料ブログで試してみる

どうでしょう、ブログ始めてみる気になってきましたか?

それなら早速行動に移しましょう。

大丈夫、最初から成功しようと思わなくてもいいんです。

「はてなブログ」というサービスでとりあえずブログを作ってみましょう。

収益化だとか、複雑なことは考えなくても大丈夫です。

必要な知識は、やってみたら勝手についてきます。

「数学の公式なんて、計算演習をやっているうちに覚えてしまう」のと一緒です。

とりあえずブログの記事を書いてみるのです。

慣れたら、「Wordpress」というものを使っていくのがいいと思います。

Trial and Errorが大切

とりあえずブログをやり始めると、様々な知識がついてきます。

デザインを変えたくなったり、色んなことに挑戦するうちに知識はついてきます。

私は高校生のときにホームページが流行っていたので、自分のサイトを作っていました。

失敗、成功、試行錯誤の連続です。

その過程で、HTML言語や、タグといった専門用語やその使い方を知りました。

そのときは完全に無収入でしたが、やっているだけで楽しいものです。

そこで得た知識を使って、今のサイトやブログ運営をしています。

ブログ運営で得られるのはお金だけではありません。

サイトやブログ、PCの知識。

また、自分の考えを文章に起こし、わかりやすくアウトプットする力。

様々なものが得られます。

成功しよう、収入を発生させようと思わず、とりあえずやってみたらいいのです。

向いてなかったら、そこでやめればいいのですから。

そしてもし楽しかったら、そこから本格的に収入化を目指せばいいのです。

とりあえずやってみるという精神は、『仕事は楽しいかね』や『金持ち父さん』などでも大切だと紹介されています。

ブログに必要な情報も無料で手に入る

ブログを始めるのに、特別な教材を買う必要はありません。

この情報時代、何でも探せば情報は手に入ります。

例えば私はクロネさん(@kurone43)の「クロネのブログ講座」を参考にしています。

ブログ初心者向けに、意識したらいいことなど必要なことは全て載っています。

これだけ見ていれば、方針を間違うことはありません。

もちろん探せば他にも様々なすばらしいサイトがあります。

もちろん、ステップアップのために、様々な書籍を読んでみるというのも手です。

最近はブックカフェなども充実していますし、買わずに読む方法もあると思います。

奨学金返済の不安から解放されよう

くだくだと書いてきましたが、私が伝えたいのは「奨学金の不安から解放されよう」ということ。

私自身、そのために奮戦中の一人です。

一緒に、奨学金地獄から抜け出しませんか?

必要であれば惜しまず手助けをします。

はじめの一歩さえ踏み出せば、人生は激変します。

この記事があなたの人生の何かのキッカケになれば幸いです。

↓↓まず、なにか行動を始めてみませんか?↓↓

「奨学金を借りている人には、幸せになってほしい」と私は思っています。

しかし、幸せになるためには、お金で困らなくなるための金融リテラシーが必要不可欠です。

金融リテラシーの中でも、本当に基礎の基礎の部分については、リベ大の書籍『お金の大学』にまとめられています。

義務教育に入れてもいい役に立つ内容で、全国でもベストセラーになっています。

(通常のベストセラーの8倍の速度で売れているみたいです)

よくある胡散臭いマネー本とは、まったく異なるものです。

オリエンタルラジオの中田敦彦さんも動画で紹介していたので、ご存じの人も多いかもしれません。

ぜひ一度手に取って、現代に必要な金融リテラシーをつけてみてください。

人生が変わります。(少なくとも私は大きく変わりました)