どうも、奨学金1500万プレイヤー阪大生のPEN(@PENwitmi)です。

「まとめノートは必要か?不要か?」

これは勉強において、永遠の議題ですね。

特に国家試験の場合は、よく話題に挙がります。

「ノートを作るな」という人もいますし、「キレイなノート作りが重要」という人もいます。

そのどちらの意見も理解できるのですが、私は「薬剤師国家試験ではまとめノートが必要」だと思っています。

ただし、

まとめノートを作り方を間違えると、ただ猛烈に時間を喰う地雷になってしまいます。

これが多くの人が「ノートを作るな」という理由かと思われます。

まとめノートは、きちんと有効活用できるかどうかが非常に重要です。

書くときにも役に立って、復習でも役に立つ。

今回は、そんなノートを作るために必要なことについて書きました。

理屈はすっ飛ばしてコツだけ読みたい人は、目次からジャンプしてください。

国試のまとめノートの意義

ノートを「作る」を目的にしない

まとめノートが無駄になりがちな一番の理由は、「作ることが目的になる」ことです。

ノート作りが好きな人は、色にこだわり、配置にこだわり、字にこだわり、と凝ってしまう傾向があります。

残念ですが、それらは勉強の効率から考えると、ほとんど無駄です。

それは勉強のためというよりも、自己満足の部分が大半を占めているから。

きれいなノートが出来たときの達成感を目的にしてしまっている人が多いんです。

そうでないキレイなノートの優秀な人もいるのですが、少数派です。

勉強することを軸にノートを書いていて、結果的にノートがきれいな人、ならもちろんOKです。

書いて覚える派は、効率が悪いことも

「私は書いて覚える派だから、まとめノートを書かないと覚えられません」

塾講師をしているとめちゃくちゃ聞くのですが、そういう生徒は大体勉強のやり方を間違っています。

本当に書いて覚えられるなら、裏紙とかコピー用紙に適当に書けばいい話です。

丁寧にノートに書く理由になりません。

「ノートだとキレイに書こうとしてしまうから」と言って、コピー用紙に殴り書きしている優秀な人もいます。

そう、本当に書いて覚えたいだけなら、ノートで構成とか色とかを考えるだけ時間の無駄です。

(モチベーションには繋がっているのかもしれませんが)

あと、単純に書いて覚えるというのは、多くの場合短期記憶です。

覚える量や期間が限られている定期テストではそれなりに有効かもしれません。

しかし、定期試験なんて比にならない理解量を求められる国家試験では、非常に効率が悪いと言わざるを得ません。

書いて覚える派の人には、どちらかというとメモ帳での勉強をおススメします。

メモ帳の具体的な勉強方法は別記事で解説しています。

「書く」のではなく、「オリジナルの記録・解釈を残す」

ではまとめノートは無意味なのかというと、そんなことはありません。

先ほども言いましたが、優秀な人でノートを有効活用している人はたくさんいます。

ノートの意義は、「自分の頭の中を保存しておく」ことにあります。

「オリジナルの記憶・解釈を残す」ために、ノートを書くのです。

簡単に一言でいうと、記憶を「書き残す」ことが重要です。

逆を言うと、参考書をただ書き写すのであれば、ノートに書く必要はありません。

それならコピーでも取って、ただ貼り付けておけばいいのですから。

「書き写す」というのは非常に時間がかかるので、ただの転写のために「書く」必要はありません。

自分ならではのオリジナルの情報を、必ず書き加えます。

書き写すためのノートなら、今すぐやめてしまいましょう。

書き残すためのノートを作れれば、どんどん効率が上がっていきます。

インプットしながらまとめノートを作る

勉強量が多い国家試験では、「時間だけかかって結局成果が微妙」というのが一番避けたいはず。

どうせわざわざ時間をかけてノートを作るのであれば、それだけのリターンがないと効率が悪いですよね

勉強では、①インプット、②復習、の2つを意識することが重要です。

どうせ書くのであれば、①のインプットをしっかり意識したいところ。

転写するだけのノートがダメなのは、①インプットが弱いからです。

それは、宿題の答えをカンニングして写しているのと何も変わらないから。

答えを書き写すだけで勉強が出来るなら、全員そうします。

写しただけでは、何も解けるようにはなっていないのです。

自分で考えて書いて、初めてインプットです。

ダメな転写ノートの人の中には、書き写し終わってから初めてインプットをしている人がいます。

「そういえばノートに写したはず…」と言ってノートを見るのですが…。

「なぜまとめた時点で一回覚えていないの?」と疑問に思います。

いや、そのとき覚えて忘れてしまったのならまだいいのです。

しかし、書いた直後に質問しても答えられない人が割と多い印象です。

写している時点では頭を使っていなかったという証拠です。

こういう人は、そのままのやり方ではまとめノートは時間の無駄になってしまいますね。

やはりメモ帳勉強法がおすすめです。

ノートを作るコツ

「オリジナルの記録・解釈を残す」ためにノートを書く、と言いました。

これだけではイマイチわかりにくいので、もう少し掘り下げてみます。

自分で情報をまとめて統合する

まず一番重要なのは、書く時点で「頭を使う」ことです。

インプットになっていない転写はやめましょう。

頭を使う中でも、自分で変換・つなげる作業が手軽です。

要は、複数の情報を一つにまとめればOK。

流れはたった3ステップ。

②周辺情報を集めて、裏紙などに走り書きする

③ある程度集まったら、ノートに整理してまとめる

この3ステップを意識的に行うようになってから、私は大体の勉強が得意になりました。

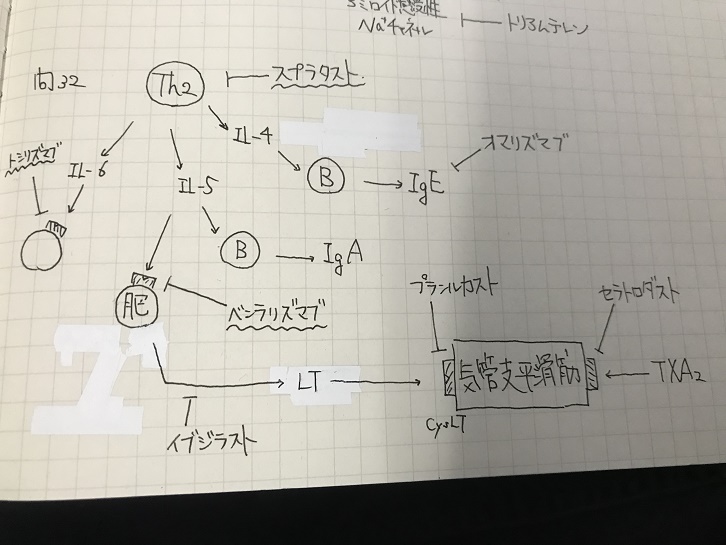

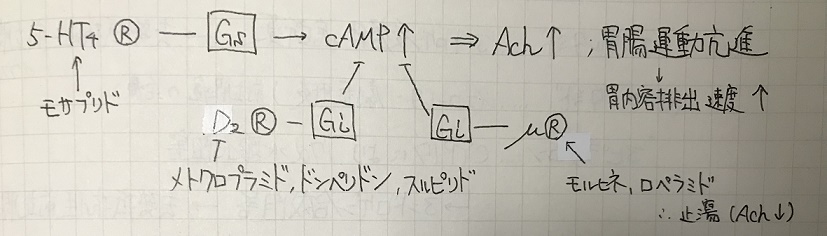

例えば、模試の解答に「モサプリドは5-HT4受容体を刺激することで、胃腸運動を調節する」と書いていたとします。

これだけでは情報があまりにも足りないので、薬理や病態の青本から、関連した情報を持ってきます。

例えば、「受容体のタイプは?cAMP変化は?アセチルコリンの変化は?」という質問を自分に投げまくるのです。

答えられたものも、答えられなかったものも、すべて一緒に書き留めておきましょう。

集まった情報を整理したストーリーは、例えばこんな感じになったとします。

「5-HT4受容体はGsタンパク共役型の受容体。刺激されるとアデニル酸シクラーゼが活性化され、cAMP濃度が上昇する。その結果アセチルコリンが放出され、腸管平滑筋が収縮し、運動が亢進される」

ここまで情報が整理されたら、内容をノートに書き残します。

逆にいうと、ここまで行間を埋められないのであれば、勉強が少し浅いです。

書き方を変えていても、情報量が変わっていなければ、転写とあまり差がありません。

表現を変えただけというのは、オリジナルの情報とは言えません。

余力があれば、他の薬の薬理作用なども調べて、どう関連するのかまで理解してみてください。

記号化する

さて、先ほどの例はとても文量が多く、書くのが面倒です。

「5-HT4受容体はGsタンパク共役型の受容体。刺激されるとアデニル酸シクラーゼが活性化され、cAMP濃度が上昇する。その結果アセチルコリンが放出され、腸管平滑筋が収縮し、運動が亢進される」

書くのも疲れますし、読み返してもわかりにくい。

ノート作りのコツの2つ目は、記号化です。

後で詳しく述べますが、文で書くのは効率が悪いです。

出来る限り記号化・図式化する方が、インプットにも復習にも役立ちます。

先ほどの例であれば、

「モサプリド ⇒5-HT4刺激 =Gs ⇒cAMP↑ ⇒Ach↑ ⇒平滑筋収縮」

これで十分わかるでしょう。

個人的には「刺激」すらも「s(stimulate)」で済ますことがあります。

記号化の代表例は、矢印(↑↓)、±、略号です。

上昇、亢進、促進 ⇒ すべて↑で書く

副作用 ⇒ SE(もしくはAE)

アセチルコリン、ノルアドレナリン、ドーパミン ⇒ Ach、NAd、DA

禁忌、麻薬、向精神薬 ⇒ 禁、麻、向などの一文字漢字

厚生労働大臣も、大臣だけで十分ですし。(他の省庁の大臣が登場しない)

どんどんオリジナルの記号・略号を作ってしまいましょう。

こうして出来上がるのが、こんなノートです。

「モサプリドは5-HT4受容体を刺激することで、胃腸運動を調節する」と単に書くのとでは雲泥の差です。

パッと見で情報が目に入るのがポイントです。

一か所「亢進」と書いているのは、促進ではなく亢進という言葉を使う、ということを覚えたかったからです。

いかに文(言葉)を使わないかがコツ

日本語の文で書いたときの一番の欠点が、パッと見で復習できないことです。

上昇する、下降する、亢進する、抑制する、促進する、阻害する…全部イメージで変換しなおす必要があります。

最後まで読まないと復習できないのは、ちょっと手間がかかります。

あと、たくさん書いている分、必要な情報を探すのに時間がかかります。

要は、ノートがごちゃごちゃしやすいのです。

自己満足ノートに多い特徴の1つでもあります。

私は図や略号を使ってノートを書いているので、あまり色ペンを使いません。

色ペンを使うまでもなく、情報がパッと目に入ってきます。

少し極端ですが、「色ペンを使わないと情報を見つけられない=無駄が多い」と考えるのも手です。

図式化すると、書いている内容のほぼ全てが大切なので、「色で強調する」という発想も消えてきます。

色を使わないので、何を使って書くか悩むことも皆無。

持ち替えもないので、純粋に書き進めるのもかなり速くなります。

後で復習として情報を探すのも、ノートがすっきりしていると簡単です。

無駄な言葉をノートから減らすと、時短になるだけでなく、インプット・復習の効率も上がります。

ちなみに、文章中心のノート⇒図式中心のノートにすると、ノートは方眼の方が使いやすいです。

参考までに。

マインドマップを参考に

私のノート作りは、色のメリットを捨てたマインドマップの発想に似ています。

色のメリットはよく理解しているのですが、私は国試勉強では効率化のために捨てています。

インプットに悩む人は、ぜひ、マインドマップについて軽く学んでみてください。

いきなりマインドマップは描けないと思いますが、ポイントを押さえておくとノート作りに役立ちます。

同級生は付箋・ルーズリーフを活用する人も多い

私の同級生たち(大阪大学薬学部)は、付箋とルーズリーフを活用してノート作りをしている人が多いです。

基本的には、私と同じような順序でノート作りをしていると思われます。

①情報収集する

②調べてわかったことを、一つの付箋にまとめて書く

③付箋をテーマごとに分別して、ルーズリーフに貼り付ける

④必要に応じて、関連する付箋を近くに並べ替える

関連テーマのノートを自由に並べ替えらえるというメリットがあるため、非常に効率がいいですね。

復習するときに、情報の検索速度が段違いに上がります。

また、新しい情報が増えたときの対応も非常に簡単です。

彼らは多分意識してないかもしれませんが、これはKJ法というテクニックに通じるものがあります。

私はノートが好き(というよりファイリングが苦手)なので、付箋アイデアだけパクろうかなと思っています。

メモ帳と併用して勉強する

まとめノートを眺めるのは復習に向かない

最初の方で、勉強は頭を使うことが重要といいました。

これは復習でももちろん当てはまります。

まとめノートを眺めるのは、復習としてはちょっと微妙です。

眺める、というのは頭を使っていなくても出来てしまうからです。

単語帳を見ていても何も頭に入ってない、という経験はありませんか?

暗記内容を復習したい場合は、問題リストのメモ帳を使うと効果的です。

勉強のメインは、「ノート作り」ではなく「問題作り」

暗記したい内容があるなら、最も効果的なのはその問題を何度も解くことです。

単に暗記したい内容を眺めているよりも、圧倒的に定着率が良くなります。

そのため、勉強の軸を

「復習を前提として、一問一答の問題リストを作ること」

にすると、各段に勉強の効率が上がります。

センター試験の世界史55点の私でも、暗記ができるように

私の勉強の秘訣はこの「リスト作り」にあると感じています。

もともと暗記が苦手で、センター試験の世界史も55点しかなかった。

そんな私が生物や薬理を暗記できたのは、一問一答メモ帳のおかげです。

この勉強法を意識するようにしてからは、薬理も実務もあまり怖くありませんでした。

詳しい方法については、こちらの記事をご覧ください。

メモ帳か、ノートか

メモ帳とノートの勉強は、うまく併用できると鬼に金棒状態です。

しかし、科目の特徴によって、どちらの勉強がより効率がいいかは異なります。

その判別も勉強の肝なので、「その科目をどうやって勉強するべきか」を考える習慣をつけてみて下さい。

ちなみに私の判断基準は、勉強を5つに分類することです。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。